|

Problemas de Conservación

El texto que se leerá a continuación fue suministrado por la dirección de la Reserva Universitaria prospectada.

La degradación de ecosistemas desérticos y semidesérticos en el Norte de la Patagonia es constante y alarmante. Un ejemplo se encuentra en la Provincia del Neuquén, que tiene el 92% de su territorio con niveles de desertificación que van desde leves a muy graves (del Valle et al., 2006).

A diferencia de lo que ocurriría en ecosistemas más apreciados por el hombre como el bosque, el desmonte de zonas áridas o semiáridas es aplaudido por la sociedad, que ve como una mejora o una limpieza la eliminación de la flora y fauna autóctona y su reemplazo como lo muestra la expresión: “Si el monte es bajo se limpia con un doble arado; estamos hablando de 400 a 500 $/ha.” (Barchiessi, 2006).

No faltan quienes consideran que las remotas estepas patagónicas son el lugar ideal para depositar residuos de cualquier tipo y origen, incluso nucleares (Ciallella, 1997).

Los enormes incendios que desvelan a los ambientalistas preocupados por el bosque, pasan inadvertidos si queman plantas nativas conocidas popularmente como matasebos, chañares, melosas, o animales como escorpiones, reptiles, o aves que habitan los jarillales. Las superficies afectadas por quemas suelen justificarse por necesidad para el manejo de la ganadería extensiva y muchas veces escapan de los límites previstos (Bran et.al., 2001).

Tampoco se reconoce a las zonas áridas como dignas para ser protegidas en Reservas Naturales. La provincia del Neuquén, en donde el ecosistema de monte ocupa un 41 % del territorio, sólo está protegido en un 1,14% (Mazieres, 2004).

El uso agrícola productivo del monte en Neuquén y Río Negro se fundamenta en la creación de ecosistemas de sustitución, mediante la irrigación y la constante transformación de tierras para la implantación de cultivos intensivos con variedades de crecimiento rápido. Si bien existen  investigaciones que muestran alternativas de nuevos cultivos nativos con bajos requerimientos hídricos para zonas áridas de Argentina (Ravetta, 2006), no se registran en estas provincias experiencias de uso de la flora autóctona con fines productivos. investigaciones que muestran alternativas de nuevos cultivos nativos con bajos requerimientos hídricos para zonas áridas de Argentina (Ravetta, 2006), no se registran en estas provincias experiencias de uso de la flora autóctona con fines productivos.

Un importante aporte a la conservación se realiza a través de la docencia y educación ambiental. Uno de los obstáculos con los que se encuentran los docentes que quieren enseñar el valor y e importancia de los ecosistemas regionales es la escasez de materiales para la enseñanza. Por esta razón la producción del primer libro fue prioritaria en el proyecto desde sus inicios. En el año 2005 se elaboró “Una invitación a valorar y proteger el monte” que contó con 50 páginas destinadas a alumnos y docentes de nivel primario y medio de las Provincias de Neuquén y Río Negro. Las Ingenieras Adriana Bustamante Leiva, Adriana Bustamante y Adriana Bünzli de la Facultad de Ciencias Agrarias aportaron los textos sobre el rol ecológico (valor ecosistémico) y usos actuales y potenciales de plantas del jarillal: Larrea divaricata (Jarilla hembra), Larrea cuneifolia (Jarilla macho), Larrea nitida (Jarilla fina), Monttea aphylla (Matasebo), Boungainvillea spinosa (Monte negro), Schinus johnstoni (Molle), Prosopis flexuosa var. depressa (Alpataco), Cercidium praecox (Chañar brea), Grindelia chiloensis (Melosa), Shismus barbatus (Pastito cuarentón), Bromus catharticus. También incluyeron la descripción básica de un ambiente denominado “salitral” con sus plantas más abundantes: Atriplex lampa (Zampa), Psila spartioides (Pichanilla), Suaeda divaricata (Vidriera), Cyclolepis genistioides (Palo azul), y Distichlis spp. (Pasto salado). Además aportaron descripciones de especies exóticas invasoras asociadas a disturbios antrópicos como Eruca sativa, y Diplotaxis sp. La Lic. Paula Siracusa de la misma facultad generó para el libro un aporte a la interpretación de las adaptaciones de la plantas del desierto a partir de imágenes de cortes histológicos de Larrea divaricata (jarilla hembra) y Grindelia chiloensis (melosa). La Lic. Claudia Azpilicueta del Laboratorio de suelos de Neuquén presenta información inédita sobre grupos de nemátodos fitófagos, bacteriófagos, fungívoros, omnívoros, y predadores del suelo del Parque.

Para completar una presentación general de la biodiversidad el autor de este artículo explica características eco-etológicas de reptiles y aves frecuentes en el Área Protegida como Liolaemus darwinii (Lagartija), Cnemidophorus longicaudus (Lagartija cola roja), Athene cunicularia (Lechucita de las vizcacheras), Pseudoseisura gutturalis (Caserote), Agelaius thiulus (Varillero ala amarilla), Hymenops perspicillatus (Pico de plata) y su relación con el ambiente. Como cierre del libro la Mgt. María Josefa Rasseto expone dos guiones didácticos posibles para la enseñanza de contenidos en Ciencias Naturales y un enfoque sistémico para la Educación Ambiental en las bardas

Las distintas acciones en el Área Protegida han dado como resultado la disponibilidad de un sitio de aprendizaje y enseñanza para el profesorado de biología norpatagónico con un alto valor agregado: el conocimiento que aportan investigadores, docentes y alumnos que trabajan en temáticas ambientales en la Universidad Nacional del Comahue. Esta tarea mereció el reconocimiento del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén quien otorgó al Area Protegida Provincia del Monte y a sus integrantes docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Comahue, el premio 2006 por la tarea a favor del ambiente.

Entre las próximas metas del Área Protegida se encuentran la creación de un banco de germoplasma, la investigación sobre conocimientos populares referidos a la flora regional y la realización de mesas de debate con amplia convocatoria a diferentes actores sociales para compartir visiones y saberes que contribuyan a un futuro sustentable en las zonas áridas y semiáridas del norte de la patagonia.

El área se encuentra impactada por basurales clandestinos, circulación de motos y cuatriciclos, apertura de caminos y picadas, presencia de perros y extracción de especies leñosas. Según los resultados de Mazieres (2004), el área presenta una perturbación intermedia y conserva potencial para un manejo destinado a la restauración, la investigación y la extensión de conocimiento a la comunidad.

CONTAMINACIÓN EN EL ÁREA.

Los resultados de investigaciones de Suárez (1997), muestran que las zonas que se encuentran más afectadas por la presencia de depósitos de residuos sólidos coinciden con los accesos a caminos por los cuales pueden circular vehículos de gran porte. En esta zona se encuentran el 67,74% de los depósitos de residuos. El sector oeste limitante con la ruta de acceso al barrio Rincón de Emilio, tiene el 14,5% de los depósitos de residuos.

Las zonas menos afectadas por presencia de depósitos de residuos sólidos, no poseen caminos o estos son angostos dificultando el ingreso de vehículos.

Según el trabajo de Suárez oportunamente citado es clara la relación que existe entre los depósitos de residuos y las especies exóticas. Se encontraron especies exóticas en el 78,2% de grillas relevadas dentro de los depósitos de residuos. Si bien tenemos que tener en cuenta que la presencia de especies exóticas varió según las distintas características de los depósitos, en todos los casos la relación fue alta superando el 70%. En cambio en los sitios control la presencia de especies exóticas fue solo del 5,5%.

La cobertura vegetal en los sitios sin depósitos fue significativamente mayor que en los depósitos de residuos. Esto se debe principalmente a que la flora presente en los sitios control estaba compuesta por arbustos y subarbustos, formando matas de distintos estratos que generan mayor cobertura vegetal que las hierbas anuales y perennes que se encontraron en los sitios afectados por la presencia de depósitos.

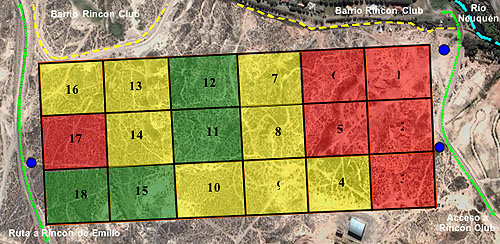

Figura: Cantidad de depósitos en los cuadrantes afectados.

El color rojo nos indica los cuadrantes con mayor afectación ( 5 o más depósitos de residuos). En amarillo los cuadrantes que tienen entre 1 y 4 depósitos de residuos. El verde nos muestra cuales son los cuadrantes que no poseen depósitos de residuos. También se indican con un círculo azul los accesos a caminos dentro del área por los que vehículos de gran porte podrían transitar por Ej.: camiones, camionetas o autos.

Investigación

y Textos:

Gabriel

Omar Rodriguez

Agradecimiento

especial

por el

aporte

de información

relevante:

Lic. Daniel R. Pérez

Escuela

Superior

de Salud

y Medio

Ambiente

Universidad

Nacional

del Comahue

Neuquén

Copyright

© Patrimonionatural.com Copyright

© Patrimonionatural.com

Prohibida

su reproducción

por cualquier

medio para

fines comerciales,

sin la autorización

expresa

del editor.

Las fotografías

son propiedad

de sus autores.

Prohibida

su reproducción

por cualquier

medio sin

autorización

expresa

de los mismos. |